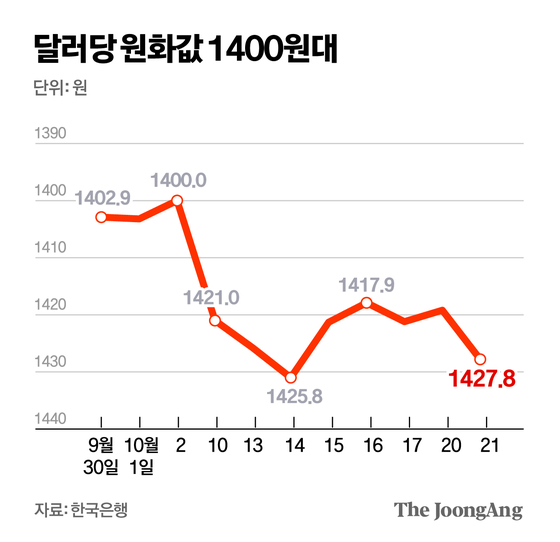

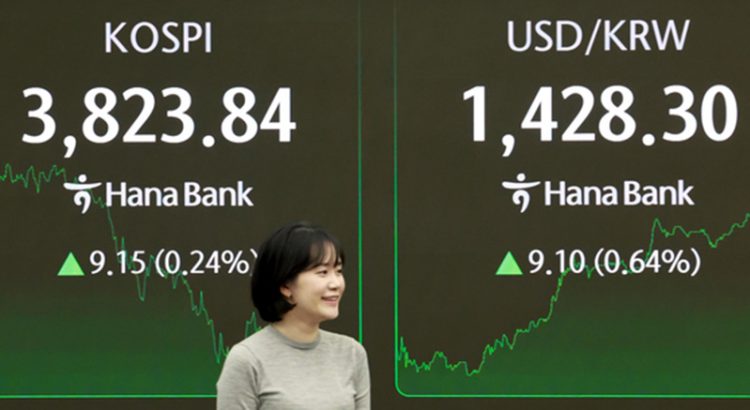

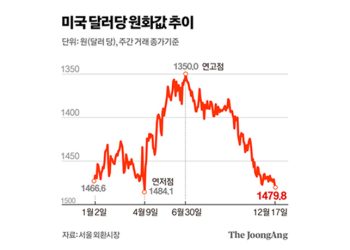

달러당 원화값이 11거래일 연속 1400원대를 기록 중이다. 21일 서울 외환시장에서 달러당 원화값은 전 거래일 대비 8.6원 하락(환율은 상승)한 1427.8원으로 장을 마감했다. 지난달 30일 재차 1400원대에 진입한 이후 좀처럼 하락세가 멈추지 않고 있다.

1400원대 환율은 시장 참여자들에겐 ‘경고등’처럼 인식된다. 1997년 외환위기, 2008년 금융위기 등 ‘국가 부도 트라우마’를 떠올리게 해서다.

김경진 기자

11거래일 연속 1400원대는 글로벌 금융위기 이후 세 번째로 긴 기간이다. 앞서 2022년 9월22일 이후(31거래일) 기간에는 미국의 급격한 금리 인상, 지난해 12월2일 이후(101거래일) 기간에는 12ㆍ3 비상계엄 영향이 컸다.

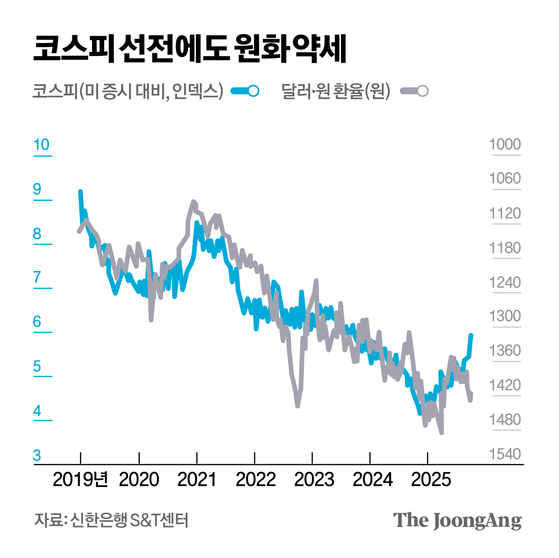

하지만 지금은 상황이 다르다. 일반적으로 코스피가 상승세를 타면 원화가 강세를 나타낸다. 원화에 대한 외국인 투자자들의 수요가 커지기 때문이다. 올해 코스피 지수는 연일 신고점을 경신하고 있다. 반도체 수출 호조에 올해 경상수지 흑자 규모도 역대 최대일 것으로 전망된다.

특별한 위기 상황이 아닌데도 1400원대를 유지한다는 점에서 외환시장의 문법이 과거와 달라졌다는 분석이 나온다. 백석현 신한은행 수석 이코노미스트는 “서학개미 등 한국 자본이 해외 주식ㆍ채권을 매수하면서 달러화 등 외화로 환전하는 금액이 많아진 점이 원화 약세에 영향을 미치고 있다”며 “또한 한국 주식을 사는 외국인들이 기존에 비해 환 헤지(위험 분산) 비중을 늘린 것으로도 추정된다”고 말했다.

한국예탁결제원에 따르면 달러당 원화값이 장중 1375.7원까지 상승했던 다음날인 지난달 18일부터 이달 20일까지 한국 자본이 해외 주식을 순매수한 금액은 64억8800만 달러(9조3000억원)에 달한다. 외국인들이 한국 주식을 순매수한 금액(46억4600만 달러)보다 40%가량 많다.

김경진 기자

여기에 최근 코스피 상승세는 인공지능(AI) 수퍼사이클의 혜택을 받는 삼성전자ㆍSK하이닉스 등 대형 반도체주가 주도하고 있다. 대미 관세 협상의 불확실성은 여전하다. 백 이코노미스트는 “국내 반도체 대기업의 실적 호조에 따른 외화 유입액이 증가해도 국내 투자 확대로 연결되기보다 미국 투자에 써야 하는 금액이 큰 상황”이라고 짚었다. 글로벌 강달러 기조가 사그라들지 않는 점도 원화 약세를 부추긴다.

시장 분위기는 차분하다. 국가 신용 위험 지표인 한국의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 20일 기준 24.15bp(1bp=0.01%포인트)로 과거보다 안정세다. 2022년 11월에는 74.9bp까지 오르기도 했다.

이에 외환당국의 대응 수위도 과거와 달라진 것으로 풀이된다. 외환당국은 지난 13일 달러당 원화값이 1430원 선을 위협하자 1년6개월 만에 구두개입을 한 게 전부다. 앞서 한국은행이 2022년 9월 국민연금과 100억 달러 규모의 외환스와프를 체결하고, 2024년 12월에는 한도를 650억 달러로 높이는 식으로 적극 대응했던 것과는 온도 차가 있다.

시장에선 이른바 서학개미(미국 증시 투자자)와 대미 투자 확대 등에 따라 당분간 1400원대 전후 환율이 유지될 거란 관측이 우세하다. 외환당국 관계자는 “흐름을 바꿀 수 없는 상황에서 섣불리 외환보유액을 소진할 필요는 없다”고 말했다. 다만 지속적인 원화가치 하락이 원자재 가격 등 수입 물가를 부추겨 국내 물가 불안으로 이어질 수 있다는 점은 경계 대상이다.

인위적으로 달러 수요를 억제할 수 없다면 원화에 대한 글로벌 수요를 늘리는 게 현실적인 대안이란 지적이 나온다. 예컨대 한국 증시가 MSCI 선진국 지수에 편입되면 국내로 향하는 해외 투자금이 많아 진다. 김영익 서강대 경제대학원 교수는 “관세 불확실성 해소로 달러 인덱스가 하락하고, 지난해 해외 주식 투자 비중을 늘렸던 국민이 코스피로 눈을 돌리면서 원화가치가 내년 하반기엔 1200원대까지 상승할 것”이라고 전망했다.

김경희 기자 amator@joongang.co.kr

![과잉 관광 문제를 겪는 일본 지자체마다 숙박세를 신설하거나 대폭 인상하고 나섰다. 교토 시는 오는 3월 하루 최대 1000엔이던 숙박세를 1만엔으로 대폭 인상한다. [로이터]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2026/01/관광객-350x250.jpg)

![코스피가 강보합으로 마친 23일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 종가와 원/달러 환율이 표시돼있다. [연합뉴스 사진]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/12/PYH2025122315650001300_800-350x250.jpg)

![13일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 증시 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다. [연합뉴스 사진]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/11/PYH2025111318220001300-350x250.jpg)