전사한 동료·강제징집 조선인 등 절절한 사연 많아

매일 새벽 해외 골동품 거래 사이트에 새로운 유물이 올라왔는지 샅샅이 살핀다. 2009년부터 이렇게 발견한 태극기 유물이 무려 1000점. 대한제국에 파견됐던 외교관과 학자, 일제강점기 선교사, 한국전쟁 참전용사들이 세상을 떠난 뒤 후손이 내놓은 유품들이다.

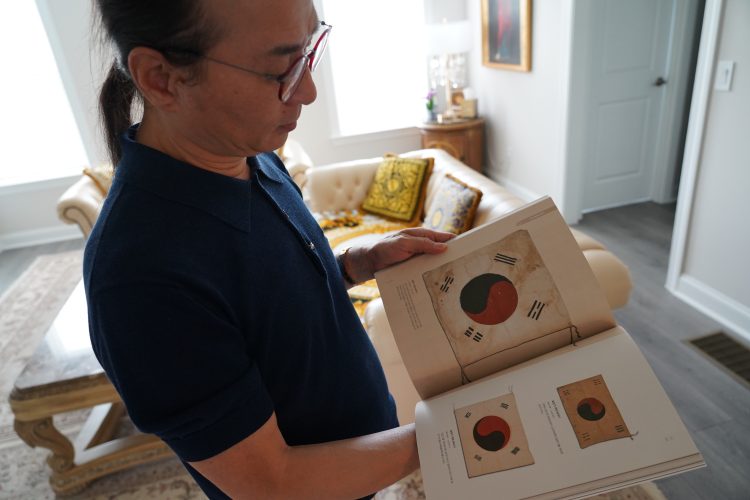

조지아주 브룩헤이븐의 태극기 유물 수집가 이병근(58)씨는 2015년 저서 ‘역사로 만나는 우리 태극기’를 통해 역사적 가치가 높은 42점의 유물을 소개했다. 이중 10점은 최초로 공개된 것이었다. 2019년 3·1운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 유물을 한국 교원대 교육박물관에 대여, 100일간 태극기 특별전을 열기도 했다. 11일 광복 80주년을 앞두고 이씨의 자택을 방문했다.

“국민학교 때부터 우표를 모았다. 네이버, 다음 카페 등 인터넷 동호회에 희귀 우표에 대한 글을 주기적으로 쓰기도 했다.” 그러다 2009년 우연히 미 해군성이 500부 발간한 ‘해양 국가들의 깃발(Flags of Maritime Nations)’이라는 책을 인터넷에서 구하게 된다. 주요 해양 국가들의 국기와 선박기를 모아 펴낸 이 책에는 1882년 조미수호통상조약 체결 당시 역관 이응준이 만든 최초의 태극기 도안이 수록돼 있다. 이씨는 이후 태극기와 관련된 것이면 엽서, 호텔 수하물표, 광고, 스카프, 신문까지 가리지 않고 모았다.

원래 하는 일은 컴퓨터 프로그래머다. 울산대 전자계산학과를 졸업하고 1993년 마이크로소프트에 입사했다. 한글 윈도우즈 개발을 위해 미국 본사에 파견됐다가 1996년 시애틀에 정착하게 됐다. 미국에서 자란 세 딸에게 한국의 문화와 역사를 알려 줄 방법을 고민하던 중 태극기 수집을 제2의 직업으로 삼게 됐다. “태극기마다 절절한 사연이 깃들어 있다. 수십만 명의 한국전 참전 미군들이 귀국하면서 인형, 스카프, 태극기를 기념품으로 챙겼는데, 기껏해야 10~20대에 불과했던 이들은 참전용사의 명예를 누리지 못하고 가정불화, 취업난 등 많은 어려움에 봉착하게 됐다. 그럼에도 전사한 동료의 이름, 생소한 지명이 적힌 태극기를 평생 보관했다. 한이 서린 유물이다.” 일본군에 강제 징집된 한국인이 가슴 속에 몰래 숨겨오던 태극기를 미군이 오키나와에서 습득해 얻게 된 것도 있다.

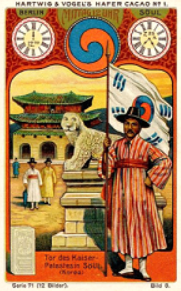

독일의 식품회사 하트비히 운트 포겔이 발행한 코코아 홍보용 광고카드. 태극기를 든 조선의 양반을 묘사하고 있다. 1910년경 제작. 페이스북 태극기박물관 제공

해방 이전 해외에서 태극기가 자주 등장한 곳은 광고용 카드다. 당시 가장 흔한 생활소비재였던 성냥, 담배, 초콜릿 등을 만드는 회사들이 발행한 상품광고용 카드엔 소비자 눈길을 끌고 수집욕을 자극하기 위해 세계 각국의 국기와 풍경이 삽입됐다. 미국, 일본, 스페인, 독일 공장들은 제품에 대한 거부감을 줄이고, 호기심을 불러일으키기 위해 태극기를 상품 디자인에 자주 활용했다. 전세계 태극기 관련 상품 광고카드의 95%를 이씨가 모았다. 절반 가까이는 한국에 소개되지 않은 것들이다.

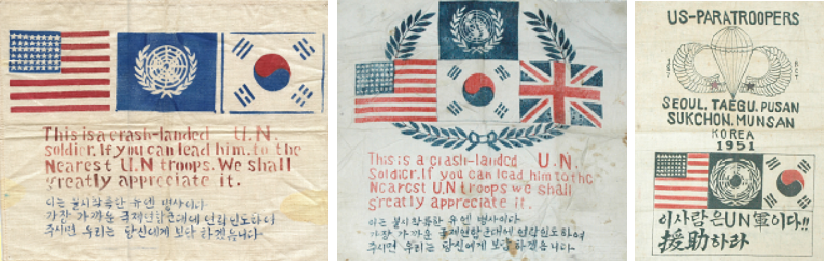

이병근씨가 수입한 6·25 전쟁 때의 ‘블러드 칫’. 페이스북 태극기박물관 제공

일제의 강압으로 태극기가 삭제되기 전, 숭례문과 태극문양이 어우러졌던 이화학당 최초의 교표도 그가 소장하고 있다. 이외 한국전쟁 당시 참전 미군와 유엔군이 사용한 비행기 조종사 생환요청 표식인 ‘블러드 칫(Blood Chit)’도 있다. 전투 중 낙오 또는 생포될 경우 현지인에게 보여주고 도움을 받기 위해 몸에 품고 다녔던 표식천이다. 선교사나 외교관의 귀국 선물용 혹은 기념품으로 제작되었던 인형과 부채, 달력도 다수 수집했다. 지난달 ‘일장기 개조 태극기’, 1950년대 제작된 당채 목각 인형과 비단 봉제 인형 등을 애틀랜타 한인미술협회 주최 광복 80주년 전시회에 내놓기도 했다.

요즘 이씨의 태극기 유물수집 속도는 과거에 비해 크게 더뎌졌다. 해방전후 한국을 찾았던 미국인들이 대부분 세상을 떠난 뒤라, 유품정리차 나오는 유물이 자취를 감추고 있기 때문이다. 그는 “수집 초반 하루 하나씩 유물을 찾았다면 요즘엔 보름동안 한 건도 못찾을 때가 많다”며 “대량 수집과 발굴의 시대가 끝난 것”이라고 짚었다. 이젠 유물을 연구해 전시할 때다. 이씨는 “태극기는 말이 없다. 유물을 찾고 그것에 살을 붙이는 것은 우리의 몫”이라며 “진영 대립을 넘어서서 전국민적 연대, 국가간 화합의 의미를 찾아내는 태극기 연구가 진행되길 바란다”고 전했다.

장채원 기자 jang.chaewon@koreadaily.com