“신장 질환은 세계 사망 원인 9위입니다. 이병이 단순한 합병증 차원을 넘어 독립적인 사망 원인으로 자리 잡았다는 것을 의미합니다.”

세계보건기구(WHO)는 최근 중앙일보의 서면 질의에 이렇게 답했다. 중앙일보는 WHO가 지난 5월 78차 세계보건총회(WHA78)에서 ‘신장 건강 결의안’을 채택한 배경과 의미를 물었다. WHO가 비(非) 감염 질환 중 우선 과제로 결의안을 채택하기는 신장병(신부전 또는 콩팥병)이 처음이다.

WHO는 답변서에서 “국제질병부담연구(2021년)에서 세계에서 6억 7400만여명이 만성콩팥병을 앓고 있는 것으로 추정했다. 고령화와 고혈압·당뇨병 확산이 주요 원인”이라며 “신부전에 이르면 신장 대체 요법(투석·이식)이 필수적이다. 공적 재정(건강보험 등)이 지원돼도 비용이 막대하다”고 밝혔다. WHO는 이어 “저소득·중간소득 국가에서 가계 파탄이나 조기 사망으로 이어지곤 한다”며 결의안 채택 배경을 설명했다.

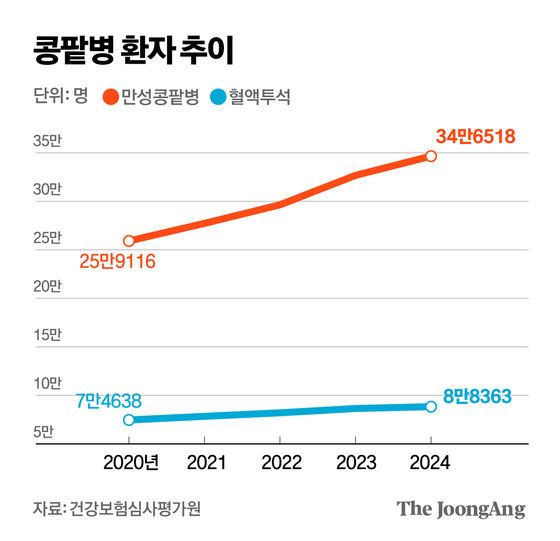

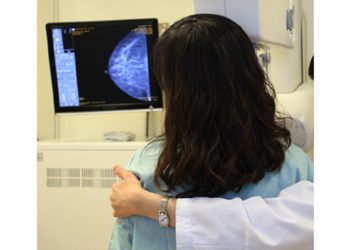

한국도 비상이 걸렸다. 23일 건강보험심사평가원에 따르면 만성콩팥병 환자는 2020년 25만 9116명에서 지난해 34만 6518명으로 33.7% 늘었다. 같은 기간 혈액투석 환자도 7만 4638명에서 8만 8363명으로 늘었다. 지난해 만성콩팥병 환자 중 남자가 여자의 1.6배에 달한다. 이를 제대로 관리하지 않으면 말기로 치달아 투석하거나 신장 이식을 해야 한다.

박경민 기자

대한신장학회에 따르면 말기신부전 환자의 5년 생존율은 약 62%로 암 환자(72.9%)보다 낮다. 2009~2019년 10년 간 말기신부전 환자는 해마다 인구 100만 명당 19.4명 늘었다. 헝가리·태국에 이어 세계 세 번째이다. 당뇨병으로 인한 말기신부전 환자는 인구 100만 명당 10명씩 늘어 세계에서 가장 높다.

박경민 기자

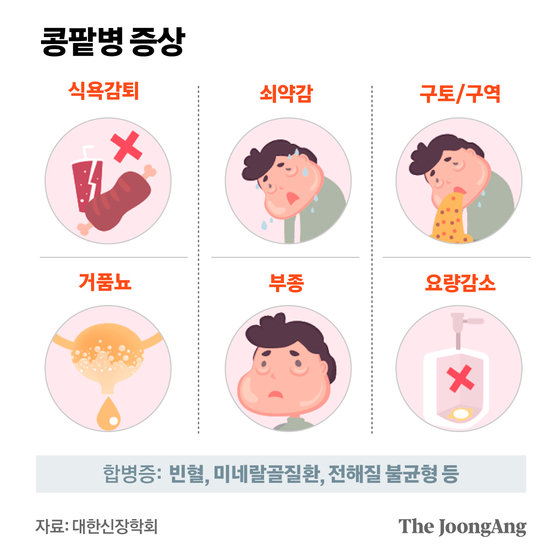

만성콩팥병은 ‘침묵의 살인자’로 불린다. 박형천(연세대 의대 교수) 대한신장학회 이사장은 “평소에 만성콩팥병에 걸렸는지 아는 사람이 10%밖에 안 된다”며 “식욕 감퇴, 구토·구역질, 거품 소변, 부종(몸이 붓는 것) 등의 증상이 나타나서 알게 되는데, 이때는 이미 콩팥 기능이 크게 손상돼 투석이나 이식을 해야 한다”고 말한다.

정근영 디자이너

미국의 ‘로큰롤의 여왕’ 티나 터너는 고혈압을 그리 심각하게 여기지 않았고 뇌졸중이 발병한 후 콩팥이 심하게 손상될 걸 깨달았다. 신장투석을 받고, 남편의 신장을 이식했지만 2023년 83세의 나이로 숨졌다. 2009년 서거한 김대중 대통령도 오랫동안 만성콩팥병과 싸웠다. 원인은 당뇨병으로 추정된다.

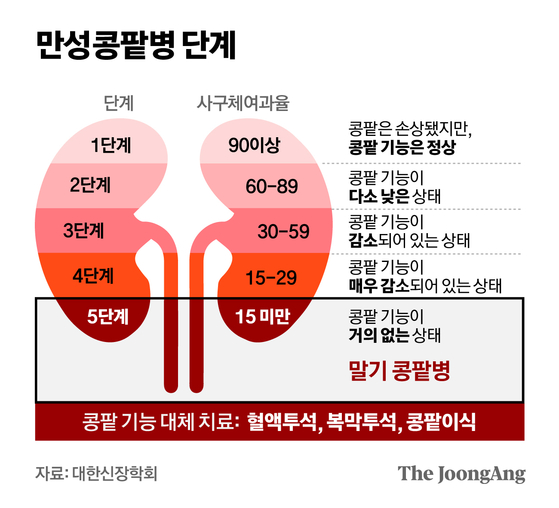

이동형 대한신장학회 일반이사 겸 홍보이사 대행(부산 범일연세내과 원장)은 “건강검진 결과표에 사구체여과율 지수(노폐물 여과 지표)만 잘 챙겨도 만성콩팥병을 피하거나 잘 관리할 수 있다”고 말한다. 이 점수가 90점 이상이면 정상, 60~89점은 콩팥 기능이 다소 낮은 상태, 30~59점은 만성콩팥병이다. 이 원장은 “60점 아래이면 무조건 신장 전문의를 찾는 게 좋다”며 “또 단백뇨가 있으면 신장 염증을 의심해 2차 검진을 받아야 한다”고 말한다.

정근영 디자이너

박 이사장은 “만성콩팥병은 조기 발견과 적극적 관리가 무엇보다 중요하다”며 “만성신장병관리법(가칭) 같은 걸 만들어 환자를 등록해서 관리할 필요가 있다”고 말했다. WHO는 답변서에서 “나라마다 법·제도적 기반 마련, 보건 체계 준비, 지속가능한 재정 확보, 공정한 가격, 지역사회 교육 등을 통해 만성콩팥병의 다양한 치료 옵션을 확대할 필요가 있다”고 강조했다.

신성식 복지전문기자 ssshin@joongang.co.kr

![전문가들은 ‘한 시간의 보너스 수면’은 반가운 소식이지만, 그 이면에 건강 리스크가 숨어 있다고 경고한다. [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/10/shutterstock_2342280861-350x250.jpg)

![‘비타민K’를 강화한 건강보조제가 알츠하이머병 증상을 완화할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이미지 사진. [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/10/shutterstock_2504710649-350x250.jpg)

![이미지 사진 [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2237655785-350x250.jpg)

![블루베리는 ‘슈퍼푸드’라는 별칭으로도 불린다. [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2601391949-350x250.jpg)