우리는 매일 많은 ‘초가공식품’을 먹는다. 이중 어느 초가공식품이 더 나쁜지는 잘 따지지 않는다. 막연히 초가공식품은 다 나쁜 것이라고만 생각할 뿐이다. 가령 스팸과 쟌슨빌 소시지 중 무엇이 더 해로울까. 신라면과 너구리(라면) 중엔 어느 게 더 안 좋을까.

초가공식품은 가공 단계를 많이 거친 식품이라는 뜻이다. 가공 과정에서 화학첨가물이 들어간다. 그러면서 식자재 고유의 재질이 변형된다. 겉보기엔 음식이지만, 실상은 ‘공산품’에 가깝다. 식품계의 ‘양두구육’이다.

당연히 몸에 해롭다. 대장암 위험 30%, 췌장암 위험 49%, 치매 위험 44%를 높인다는 연구 결과도 있다. 줄리아 메니체티 하버드대 의대 박사는 “식품 첨가물과 색소 등 화학물질은 장내 미생물을 교란해 면역 체계를 망가뜨린다”며 “우리 몸은 이런 성분들에 제대로 대처하지 못한다”고 했다.

평균적으로 식단에서 초가공식품을 신선한 식자재로 바꾸는 것만으로도 대사증후군 발병 위험이 12% 줄어든다. 비타민 혈중 농도도 높아진다. 비타민 B12는 5%, 비타민 C는 12% 늘어난다고 한다.

하지만 앞서 언급했듯 초가공식품들이 모두 똑같은 수준으로 나쁘지는 않다. 어떤 게 더 건강에 해로울까. 상대적으로 나은 건 무엇일까.

🍰하버드대, 초가공식품 점수를 매기다

모든 초가공식품이 식품이 다 똑같이 나쁠까. 그럴 리 없다. 하지만 지금까지 ‘상대적 해로움’을 가려낼 방법이 없었다.

메니체티 박사의 문제의식은 여기서 시작했다. 초가공식품은 우리 식생활 자체를 사실상 지배하고 있다. 초가공식품을 뺀 식단을 구성하려면 집밥만 먹어야 하는데, 현대인한테 그게 가능할까.

세계적으로 전체 식품에서 초가공식품이 차지하는 비율은 약 60%로 추정된다. 전문가들은 가장 건강한 식단으로 지중해 식단을 든다. 그런데 본고장인 그리스 학자들이 조사해본 결과 지중해 식단에서 초가공식품이 차지하는 비중이 무려 58.7%에 달했다. 건강 식단의 절반 이상을 초가공식품이 차지한다는 게 모순적이지 않은가.

메니체티 박사는 미국 대형 마트 세 곳(Walmart, Target, Whole Foods)에 공급되는 식품 5만여 개의 데이터베이스를 AI에 학습시켰다. AI는 식품에 들어간 원료와 첨가물, 영양 성분, 가공 단계를 파악해 가공 정도를 추정했다. AI 알고리즘은 초가공식품 특유의 영양 농도 패턴을 식별해냈다.

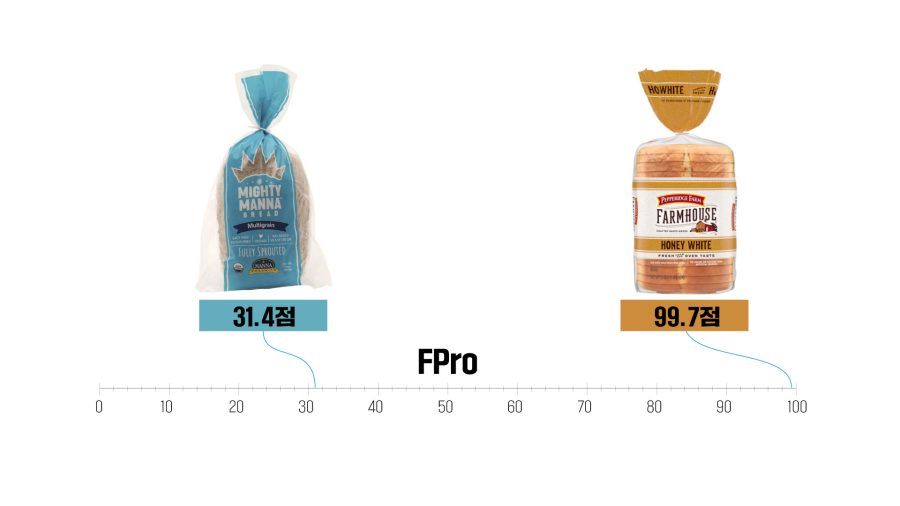

그 결과 연구팀은 초가공식품 중에서도 어느 게 더 나쁜 것인지 알 수 있는 점수 체계를 손에 넣게 됐다. 연구팀은 여기에 식품 가공 점수(FPro)라는 이름을 붙였다. 점수는 0점에서 100점까지 주어진다. 0에 가까울수록 가공되지 않은 식품, 100에 가까울수록 초가공식품에 가깝다. 즉 점수가 높을수록 건강에 해롭다고 보면 된다.

예를 들어 첨가물 없이 만든 통곡물빵은 31.4점으로 낮은 점수를 받았다. 통밀, 보리, 쌀, 소금, 기름, 효모만 들어갔기 때문이다. 반면에 옥수수 전분에 여러 첨가물을 넣은 빵은 99.7이라는 거의 만점에 가까운 점수를 받았다.

같은 종류의 빵이라도 얼마나 가공됐는지를 보여주는 점수는 크게 차이나기도 한다. 만나 오가닉스에서 나온 멀티그레인 브레드는 점수가 낮지만, 페퍼리지 팜하우스의 식빵은 높은 점수를 받았다.

모든 점수는 ‘Truefood(truefood.tech)’ 사이트에서 확인할 수 있다. 사이트에선 식품을 카테고리별로 분류해 그 카테고리 내에서 상위 몇%에 속하는지 점수로 보여준다. FPro 점수는 식품 사진을 누르면 볼 수 있다. 0~100점 척도가 아닌 0~1점 척도로 나타난다.

🍜점수로 본 초가공식품 계급도

이제 본격적으로 식품 카테고리별 점수를 살펴보자. 연구팀은 미국 식품 데이터베이스를 활용했지만, 우리가 흔히 만날 수 있는 식품도 꽤 포함돼 있다.

식품 카테고리별로 보면 과자류, 케이크, 빵, 시리얼, 피자의 점수는 두루 높은 편이었다. 반면에 파스타 등 면류, 이유식, 양념, 해산물, 우유와 치즈는 전반적으로 점수가 낮았다.

닭가슴살을 포함한 가공이 거의 되지 않은 냉동육은 사실 신선식품에 가깝다. 일부 고기 패티 제품도 소시지나 햄보다는 점수가 낮은 편이었다. 하지만 햄과 소시지는 꽤 높은 점수를 보였다.

이정봉 기자

![이미지 사진 [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/07/shutterstock_2316528961-750x500.jpg)

![당뇨병 혈당측정. [셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/12/당뇨병-혈당-측정-350x250.jpg)

![이미지 사진 [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/07/shutterstock_686246884-350x250.jpg)

![이미지 사진 [출처 셔터스톡]](https://www.atlantajoongang.com/wp-content/uploads/2025/05/shutterstock_2501677005-350x250.jpg)